あなたは愛新覚羅溥傑と嵯峨浩、及び二人が新婚時代を過ごした場所である「千葉市ゆかりの家・いなげ」に関心を持っているのではないだろうか。

二人の存在は歴史好きには有名だが、その関係や時代背景は複雑で初心者には理解しづらい部分もある。また、「千葉市ゆかりの家・いなげ」もややマイナーなスポットなので、十分に語られているとは言い難い。

そこで、この記事では、実際に「千葉市ゆかりの家・いなげ」を訪問した私がその魅力と二人の関係を掘り下げて解説した。本文を読めば、現地の空気感や当時の時代背景、二人の物語を静かな余韻と共に味わえるだろう。

この記事に書かれていること

この記事に書かれていることを短くまとめると、下記のようになります。

「千葉ゆかりの家・いなげ」の訪問記はもちろん、この家と関係が深い愛新覚羅溥傑と嵯峨浩の生涯にも力を入れて記事作成しました。

ちなみに、それぞれの氏名は、愛新覚羅 溥傑 (あいしんかくら ふけつ) 、嵯峨 浩 (さが ひろ) と読みます。

・「千葉市ゆかりの家・いなげ」の基本情報と感想→「千葉市ゆかりの家・いなげ」は千葉市稲毛区にある、大正時代につくられた建築物。そこに訪れた感想は本文に詳しく記載。

・愛新覚羅溥傑と嵯峨浩とは→新婚時代の1937年に「千葉市ゆかりの家・いなげ」に住んでいた夫婦。共に一般人ではなく、社会的地位が高い身分。

・愛新覚羅溥傑と嵯峨浩の生涯→国籍の違う二人が、亡くなるまでお互いを思いながら生きた。詳しくは時代背景も含めて本文で解説。

「千葉市ゆかりの家・いなげ」の基本情報

ここでは、「千葉市ゆかりの家・いなげ」について、基本情報をいくつか紹介する。

内部のつくりなど多くの人が気になるであろう部分については、感想の項目で写真と共に詳しく触れているので、そちらを見てほしい。

「千葉市ゆかりの家・いなげ」とは?

千葉市ゆかりの家・いなげ (旧武見家住宅) とは、千葉県の稲毛区にある「和風別荘建築」の建物である。この家がつくられたのは1913年 (大正2年) と推定されており、当時を知る貴重な建築物として千葉の有形文化財としても登録済みだ。

また、1937年 (昭和12年) 、清・満州国最期の皇帝 (ラストエンペラー)として知られる愛新覚羅 溥儀 (あいしんかくら ふぎ) の実弟、愛新覚羅 溥傑 (あいしんかくら ふけつ) と、当時の華族である嵯峨浩 (さが ひろ) が新婚生活を送った場所でもある。

その後、武見氏という人物がこの家に住み、1996年に千葉市へ寄贈。1997年に一般公開された。

入館料とアクセス

入館料は「無料」なので、誰でも気軽に見学することができる。アクセスは、電車ならJR稲毛駅 (京成稲毛駅) から、徒歩で訪れるのがよいだろう。

国道 (車) を使う場合、「稲毛浅間神社」横の坂道を登ってすぐと覚えておくと分かりやすい。無料の駐車場も近くにあるので、3台までなら車を止めることも可能だ。

施設の所在地 (住所) は、千葉市稲毛区稲毛1-16-12(国道14号沿浅間神社大鳥居脇)となっている。より詳しい最新の情報は、千葉市の公式サイトで確認するのをおすすめする。

客層と所要時間

客層について、大手観光サイトの口コミを見ると、年齢は30~50代がコアな層になっているのが分かる。性別については、男女同じくらいの割合だが、個人的には女性が想像より多く感じた。

同行者については、一人はもちろん、カップル・夫婦で訪れている人も目立つ。

その他、リアルな情報として、私は5月に見に行ったが、そのときは「30歳前後の女性一人」と「40代の夫婦」が見学していた。所要時間については、そんなに広くないので、ざっくりなら20~30分程度で一通り見て回れるだろう。

写真撮影

写真撮影については、常識の範囲内で自由に撮ることができる。

そのとき、敷地内の家具や装飾品を汚したり、傷つけたりしないように気を付ける必要があるのはいうまでもない。

愛新覚羅溥傑と嵯峨浩について

ここでは、「千葉市ゆかりの家・いなげ」と関係が深い、愛新覚羅溥傑と嵯峨浩についていくつかの観点から解説する。

愛新覚羅溥傑と嵯峨浩とは?

二人の姓名はそれぞれ、愛新覚羅 溥傑 (あいしんかくら ふけつ) 、嵯峨 浩 (さが ひろ) と読む。「愛新覚羅」と「嵯峨」が姓で、「溥傑」と「浩」が名である。この独特の姓名や外見の雰囲気からも分かる通り、二人はいわゆる一般人ではなく、社会的地位が高い身分である。

具体的には、嵯峨浩は当時の「華族」 (貴族階級の一つ) で、愛新覚羅溥傑はラストエンペラー (清・満州国の最後の皇帝) で有名な「愛新覚羅溥儀の実弟」なのだ。

それぞれ国籍が違う二人 (愛新覚羅溥傑は今の中国 /当時の満州国 、嵯峨浩は日本) が国際結婚をして、新婚時代に住んでいたのが「千葉市ゆかりの家・いなげ」ということになる。

なお、『ラストエンペラー』は映画の題材にもなっており、圧倒的な映像美とその激動の人生を描いた内容から、第60回アカデミー監督賞を受賞するなど評価が高い。私もかなり前にこの映画を観たことがあるが、壮大なスケールと映像の美しさは今でもはっきりと記憶に残っている。

愛新覚羅溥傑の生涯と人物像

愛新覚羅溥傑の人物像 (性格) やその生涯について気になる人もいるだろう。具体的には、下記の通りである。

性格

愛新覚羅溥傑は見た目の通り、頭脳明晰で真面目な性格であったといわれている。また、真面目なだけではなく、他者に対する思いやりの気持ちも持っており、家族や関係者も大切にした。自分だけ特別扱いされるのを嫌ったというのも愛新覚羅溥傑の人間性を現すエピソードだろう。

その他、「書家 (書道の専門家)」でもあり、その技能は高く評価されている。彼の書画の一部は、「千葉市ゆかりの家・いなげ 」に展示されているので、現地に訪れることがあればそちらにも注目してみてほしい。

生涯

愛新覚羅溥傑は1907年、最後の皇帝 (ラストエンペラー) の実弟として「清国」(現在の中国にあたる地域) に生まれる。1911年に辛亥革命が起きて一族の立場は大きく変化、1924年のクーデターでは、兄の溥儀が紫禁城から追放された。

弟・溥傑は日本の庇護を受けて1929年に来日、1932年には満州国が建国され、のちに溥傑も満洲国陸軍に入隊。1937年には、日本側の政略的な意図を背景に嵯峨浩と結婚した 。このとき暮らしたのが、千葉の稲毛区にある「千葉市ゆかりの家・いなげ」である。

1945年の終戦後はソ連に拘束され、その後中国に引き渡される。中国では、戦犯収容所に入れられて再教育 (思想改造) を受け、1960年にようやく釈放。1961年には妻の浩と中国で再会を果たす。

再会後も文化大革命など社会の大きな混乱に巻き込まれるも、夫婦二人で支えあいながら中国で生活する。そして、1994年、中国北京でその人生に幕を閉じた (86歳没)

嵯峨浩の生涯と人物像

嵯峨浩の人物像 (性格) やその生涯について気になる人もいるだろう。具体的には、下記の通りである。

なお、当たり前だが結婚後は姓が変わり、愛新覚羅 浩 (あいしんかくら ひろ) となっている。

性格

嵯峨浩の人物像 (性格) について、詳しく書かれている媒体は私の知る限りほとんど無いが、当時の記録などから断片的に推測することはできる。

まず、若いころは油絵が好きで熱中していたことから、芸術的な感性が豊かだったといえる。そして、学習院女子大学を卒業した嵯峨家 (華族) の長女ということで、知性や教養、品格も併せ持っていたのだろう。

つまり、(外見を含めて、少なくとも表面的に見える部分については) 「良家のお嬢様」というイメージそのままの人物である。

基本的には、時代背景や育った環境の影響からか、自己主張はかなり控えめだ。しかし、激動の時代をくぐり抜けた彼女の言葉には随所に「静かな芯の強さ」が感じられ、世間知らずのお嬢様というだけではない深みがある。そのような一面も、嵯峨浩の魅力といえるだろう。

生涯

嵯峨浩は1914年、東京府東京市(現在の東京都)で生まれた。家柄は皇室に近い名門の華族 (貴族階級) で、学生時代は油絵にも熱中、嵯峨家の長女として教養や品格を磨きながら充実した日々を送る。1936年に女子学習院(学習院女子大学の前身)を卒業。

大学卒業後、愛新覚羅溥傑との政略的な背景を持つ縁談が持ち上がる。浩は当初その話に不安があったものの、溥傑の誠実な人柄などに惹かれ、1937年に結婚。結婚式は東京の九段会館で行われ、その後、千葉の稲毛区で新婚生活を送った。

同年10月には、満州国の首都・新京へ移住。1938年に長女・慧生 (えいせい)、1940年に次女・嫮生 (こせい) を出産した。しかし、幸せは長くは続かず、1945年の終戦後に夫・溥傑はソ連に拘束され、浩自身も次女を連れながら現地を転々とする避難生活を余儀なくされた。

1947年になって、何とか日本に帰国。日本では娘たちと暮らしながら、夫からの連絡を待った。そして、1961年、ようやく溥傑と中国で再会を果たす。以降は中国で余生を送り、1987年、中国北京で夫よりも一足早く人生の幕を閉じた(73歳没)

二人の夫婦仲と晩年

当時の時代背景から「政略結婚」させられた二人だが、そのときの夫婦仲はどうだったのだろうか。結論からいうと、夫婦仲はとてもよく、お互いに「人生で一番」といえるほど幸せな時間をすごしたようだ。

これは、いくつかある新婚時代の二人の写真を見ても伝わってくる。互いに尊重しあい、純粋に愛し合っている様子が表情や雰囲気から伝わってくるのである。そこまでの関係だったので、二人が長く離れ離れになった後も再会して、また中国で一緒に歩み始めたのだろう。

再会後、文化大革命などの大きな社会的変化を経て、晩年は中国・北京で静かに暮らしていた。妻の浩は、亡くなる数年前に身体的にも弱ったという旨のことを著書で書いているが、そんな彼女を夫の溥傑が気遣う描写もある。

そして、浩が亡くなった後の1990年、溥傑は二人が新婚時代を過ごした千葉市の稲毛を訪れている。そこで千葉市に寄贈された彼の「書」の日本語訳が印象的なのでここで紹介する。

再び千葉海岸稲毛旧居を訪れて感あり

過ぎ去った歳月を顧みて再び千葉に来る。世の中はすでに大きく変わっているが、余齢をもって稲毛の旧居を訪れる。

新婚当時は琴瑟相和して仲が良く、まるで夢のようだった。短い期間ではあったが想い出すとつい我を忘れてしまうほど幸せだった。

愛しい妻の姿と笑顔は今は何処に。昔のままの建物と庭を見ていると恋しい情が次々と湧いてくる。君と結婚したその日のことが目の前に浮かび、白髪いっぱいになった今にかつての愛の誓いを思い出すにはしのびない。

再び千葉海岸稲毛旧居を訪れて感あり二首を詠む。歳次庚午仲夏 溥傑引用:https://00m.in/dtSnc

溥傑の浩を愛する気持ち、若いころの甘い思い出、そして時代も自分の身体も当時とは大きく変わってしまった時の流れの無常さ、そんな余韻を感じさせる「書」の内容である。

その後、溥傑は1994年に妻と同じく中国・北京で亡くなる。二人の遺骨は日中双方に分骨され、中国側では散骨、日本側では山口県にある中山神社に納められた。

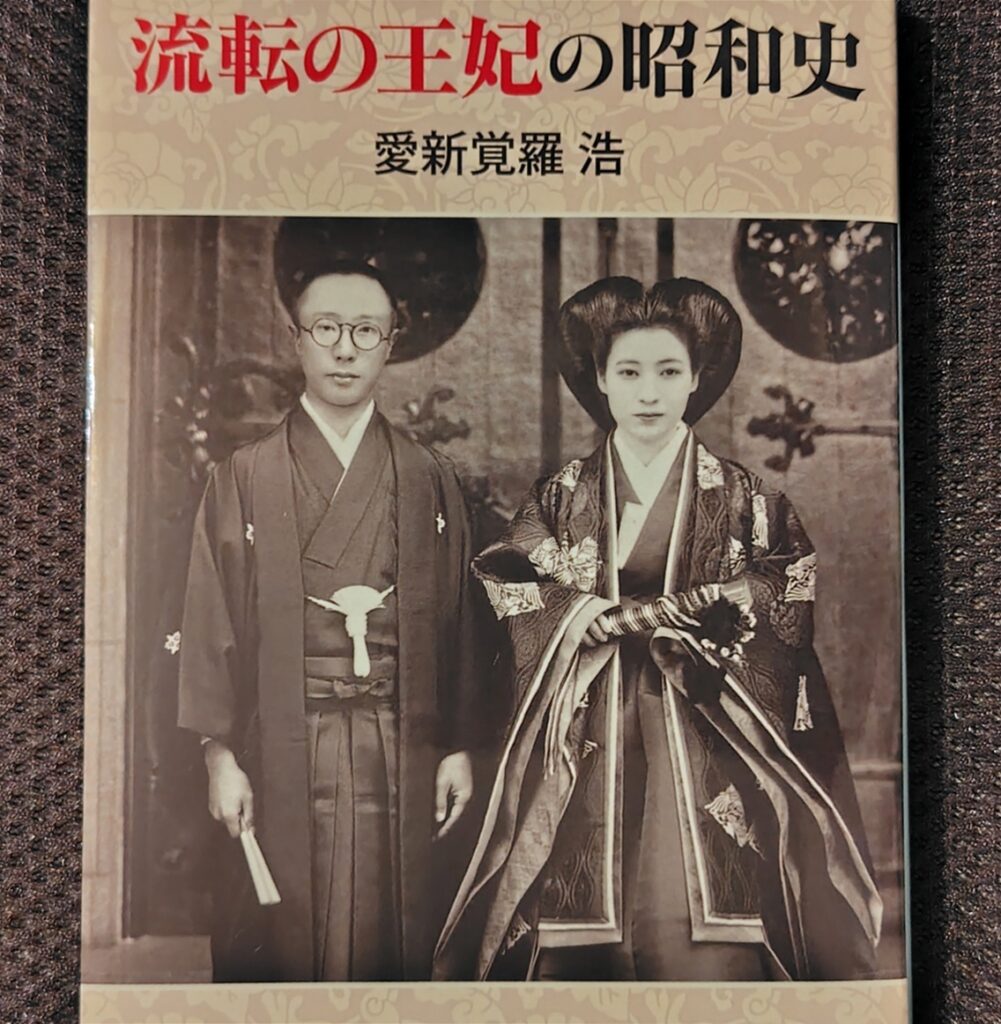

最初は「政略結婚」という形ながら、出会ってから亡くなるまでお互いを思い続け、愛し続けた二人。そんな二人の関係や激動の時代を生きた心の声にもっと触れてみたいなら、嵯峨浩が自らの半生を綴った『流転の王妃の昭和史』を読んでみるとよいだろう。

「千葉市ゆかりの家・いなげ」を訪問した感想

ここでは、現地で施設を見学した人々の感想 (口コミ/レビュー) を、要点をまとめて紹介する。

また、実際に施設を訪れた私自身の感想、及び撮影した写真も一緒に紹介しよう。

みんなの感想

現地で施設を見学した人々の感想 (口コミ) を「肯定的」と「否定的」に分けて短くまとめると、下記のようになる。

参考にしたのは大手観光サイトの「じゃらん」である。他にも、グーグルなどの口コミ (レビュー) サイトは色々あるが、要点はそんなに変わらないだろう。

【肯定的な感想】

- 建物と庭の美しさ:日本家屋の趣や、手入れの行き届いた庭園が「落ち着く」「雰囲気がよい」と評価されている。

- 歴史的価値:愛新覚羅溥傑と嵯峨浩の新婚時代の住居として、写真や資料が豊富に展示されている点が歴史好きを中心に好評。

- 静かな雰囲気:観光客が少なく、静寂な空間でゆったりとした時間を過ごせるのは大きな魅力。また、「無料」であることも高評価。

引用:https://00m.in/Esoyk

【否定的な感想】

- 建物の規模や質素さ:貴族の住居としては「普通の家」、「質素すぎる」と感じる人も一定数いる。

- 場所の分かりづらさ:初めて訪れる人には、場所がやや分かりにくいという指摘がある。

- バリアフリーの課題:建物内にスロープがなく、車椅子利用者には厳しいとの声もあった。

引用:https://00m.in/Esoyk

私の感想&写真

実際に現地を訪れた私自身の感想を、写真と感覚的な言葉で紹介すると下記のようになる。

外観と庭

建物入り口から進行方向にまっすぐ進んでいくと、庭をみることができる。

建物と見事に調和した、静かで美しい庭である。手入れもされていた。

なぜか懐かしい気分になってくる、縁側の風景。

庭には、小さな橋のようなものもある。奥に見えるのは灯籠だろうか。

橋を渡って振り向くとこのような風景になる。ここだけ、時間が止まっているかのようだ。

もう少し建物側に近づいて撮影。今も二人が暮らした当時そのままの美意識が息づいている。

室内

続いて室内へ。これは玄関の引き戸の前。ここから靴を脱いで室内に入る。

入ってすぐの室内はこんな感じ。庭と同様に、どこか懐かしさを感じるつくり。

玄関から入って右手にある畳部屋。ここに溥傑氏の作品 (晩年の書) も飾られていた。

庭から室内を見るとこのようになる。これは素晴らしい眺めだ。

今度は室内から。室内から見る庭の風景も味わいがある。

途中にあった洗面所。普通ならあまり注目されないかもしれないが、個人的に記憶に残っている。

別の部屋には、稲毛の歴史などに関する資料がいっぱい。夫婦と思わしき二人が熱心に見ていた。

さらに奥にある部屋。この部屋の雰囲気はとても気に入った。若き日の浩夫人の写真もある。

右側の写真は新婚時代の溥傑氏と浩氏。窓のつくりとそこから見える風景も心を落ち着かせてくれる。

ここで新婚時代を過ごした二人の写真がたくさん飾られている。今となっては、どれも貴重なものだ。

離れ

先ほどの部屋から見えるのが「離れ」である。私は色々勘違いしてここは外側からしか見なかった。

「離れ」を庭から見るとこんな感じ。次回訪問することがあれば、この室内もゆっくり見てみたい。

総評

総評として、「千葉市ゆかりの家・いなげ」には、そんなに長い時間滞在したわけではないが、個人的にはとても満足度が高く印象的な体験となった。

ここは当時の和の繊細な美意識がそのままに、静かに息づいていて、今でも時代を超えて濃厚に文化的な匂いを感じさせてくれる。そんな場所である。ある意味、俗的な世界に汚されていない、時が止まったようなところだ。

また、このような環境で新婚時代を過ごした夫婦の物語も魅力的である。ここに来ると、四季の素晴らしさも自然に感じられる気がする。派手ではないけれど、日本の侘び寂びのような繊細な美意識を感じたい人は、ぜひ一度訪れてみることをおすすめしたい。

周辺観光スポット

ここでは、「千葉市ゆかりの家・いなげ」と一緒に見学したい周辺の観光スポットをいくつか紹介する。

稲毛浅間神社

稲毛浅間神社 (いなげせんげんじんじゃ) は、「千葉市ゆかりの家・いなげ」のすぐ近く (隣) にある神社である。大同3年(808年) 、富士山本宮浅間大社 (静岡県富士宮市)から御分霊を勧請して創建されたと伝えられている。

このような歴史があるので、東京湾越しに富士山を望むように社殿が建てられているのが特徴だ。現地に訪れたときは意外と敷地が広く、しっかりと管理された美しい神社だと感じた。

また、面白いのは、かつては「一の鳥居」が海の中にあった、ということである。現在は埋め立てられて千葉街道の向こう側に見えるだけだが、その過去の姿を思い描いてみるのもよいかもしれない (新婚時代の二人も、それを見ながら過ごしていたのだろう)

旧神谷伝兵衛稲毛別荘

旧神谷伝兵衛稲毛別荘 (きゅうかみやでんべえいなげべっそう) とは、実業家の神谷傳兵衛 (かみや でんべえ / 浅草の神谷バー創業者) がその名の通り、別荘として利用していた建物である。大正時代に建築された。

「千葉市ゆかりの家・いなげ」と比べると豪奢なつくりでタイプの違う建物なので、併せて見学するとより面白いだろう。「千葉市ゆかりの家・いなげ」からは徒歩圏内であり、移動時の時間や肉体的負担が少ないのも嬉しい。

現地では、案内係の人が建物の基本的な説明などをしてくれる。とても感じのよく案内してもらえたので、気になる人は気軽に立ち寄ってみることをおすすめする。

稲毛海浜公園

稲毛海浜公園 (いなげかいひんこうえん) は、「千葉市ゆかりの家・いなげ」から3キロ程度離れた場所にある、海の見える公園だ。

公園内はかなり広く、いなげの浜海水浴場 (海へ延びるウッドデッキ) 、いなげの浜海公園プール、花の美術館など、多様な施設があって充実している。また、「small planet CAMP&GRILL」という施設では、キャンプ (グランピング) も楽しめるようになっている。

この公園に行ったときは5月の晴れた日で、太陽の光と海の見える景色がとても気持ちよかった。海に面した部分はちょっとしたリゾート地のような雰囲気なので、そこに訪れれば誰でも明るい気持ちになれるだろう。

Q&A

ここでは「千葉市ゆかりの家・いなげ」、及び「愛新覚羅溥傑と嵯峨浩」に関してよくある質問について、Q&A方式で回答する。

「千葉市ゆかりの家・いなげ」はどんな人におすすめ?

個人的に「千葉市ゆかりの家・いなげ」をおすすめしたいのは、下記のいずれかに当てはまる人々である。

ちなみに私は「和風別荘建築に魅力を感じる」と「文化的で静かな時間を過ごしたい」という目的で訪れたが、当時の資料などを見るうちに、「歴史」にも注目するようになった。

・和風別荘建築に魅力を感じる:これは、「建物 (建築物)」に惹かれる人ということになる。大正~昭和初期の和風建築を美しいと感じる心があるなら、十分に堪能できるだろう。

・歴史に興味がある:この家は、愛新覚羅溥傑と嵯峨浩が新婚生活を送った場所でもある。関係する資料や写真もたくさん展示してあるので、二人の物語やそのころの歴史という観点でも、興味ある人には楽しめるようになっている。

・文化的で静かな時間を過ごしたい:「千葉市ゆかりの家・いなげ」は住宅街のちょっと奥まった場所にあり、文化的で静かな雰囲気。建物の外観や内部はもちろん、それらと調和している庭も散策して当時の空気感を味わってほしい。

愛新覚羅溥傑と嵯峨浩の子孫 (子供) はどうなったの?

愛新覚羅溥傑と嵯峨浩の子孫、特に二人の間に生まれた子供が今はどうなったのか気になる方もいるだろう。結論からいうと、この夫婦には二人の娘がおり、長女が愛新覚羅慧生 (あいしんかくら えいせい) 、次女が愛新覚羅嫮生 (あいしんかくら こせい) と名付けられた。

次女はのちに日本に帰化、現在は福永嫮生 (ふくなが こせい) さんとして暮らしている。また、当時の経験や時代背景などを講演会で伝える活動もしており、2013年には父と母 (愛新覚羅溥傑と嵯峨浩) に関する遺品を関西学院大学に寄贈した。

なお、長女の慧生 (えいせい) さんは、大学在学中の1957年に不慮の死を遂げた。この出来事は両親を始めとする関係者にも衝撃を与え、愛新覚羅溥傑と嵯峨浩の長い人生の中でも、大きな意味を持つものとなっている。

『千葉市ゆかりの家・いなげ』——二人の人生が息づく場所

「千葉市ゆかりの家・いなげ」は決して派手ではないが、静かな佇まいとゆっくり流れる時間、そして、そこに慎ましくも幸せに暮らした夫婦の面影を感じられる味わい深い空間である。

もし、「千葉市ゆかりの家・いなげ」を通して、二人の純愛ともいえる関係と激動の時代に興味を持ったなら、『流転の王妃の昭和史』は読んで損はないだろう。嵯峨浩自らが書き記した端正な言葉の数々は、あなたを当時を生きた二人の世界に誘ってくれるはずだから。

コメント