あなたは「流転の王妃の昭和史」の内容や感想が気になっているのだろう。リアルな感想は自分で調べてみたり、購入して読んでみたりしないと分からないものだ。

そこでこの記事では、実際に本を読んだ人々の感想をまとめ、さらに本書を熟読した私自身の感想も正直に書いた。

本文を読めば、「流転の王妃の昭和史」のリアルな感想はもちろん、その内容や魅力などについても、十分に感じ取ってもらえるはずだ。

この記事に書かれていること

この記事に書かれていることを短くまとめると下記のようなります。

本文のメインは、じっくりと本書を読みこんだ私がその感想や魅力を紹介する部分なので、チェックしてもらえると嬉しいです。

・基本情報→愛新覚羅浩は大正生まれで、当時の貴族階級出身の女性。彼女の自伝的な著書が「流転の王妃の昭和史」である。

・評判→好意的な声が多い。実際の評判内容は本文に詳しく記載。

・私の感想→想像以上に素晴らしい一冊で、今年一番といっていいほど印象に残った。実際の魅力などについては本文に詳しく書いた。

基本情報

ここでは、この記事を読むうえで理解しておくべき基本情報を、二つの項目に分けて解説する。より詳しく知りたい人は、下記リンク先の記事も読むと、理解が深まるだろう。

下記記事では、愛新覚羅浩 (嵯峨浩) の写真も多数掲載している。

「流転の王妃の昭和史」とは?

「流転の王妃の昭和史」とは、愛新覚羅浩 (嵯峨浩) の生涯と生きた時代を、彼女自身の視点からまとめた著作である。公式サイトでは、下記引用文のように解説されている。

なお、「自伝的昭和史」とあるように、本書は客観的な歴史書ではなく、著者本人の人生というフィルターを通して昭和の時代が語られている。

満洲帝国皇帝弟に嫁ぐも、終戦後は夫と離れ次女を連れて大陸を流浪、帰国後の苦しい生活と長女の死……激動の人生を綴る自伝的昭和史。出版社 : 中央公論新社 (2012)

引用元:https://00m.in/TiNUn

愛新覚羅浩 (嵯峨浩) について

愛新覚羅浩 (嵯峨浩) とは、1914年 (大正3年) 生まれの華族 (当時の貴族階級) 出身女性である。その他、基本的な情報をまとめると以下のようになる。漢字はそれぞれ、愛新覚羅浩 (あいしんかくらひろ)、嵯峨浩 (さがひろ) と読む。

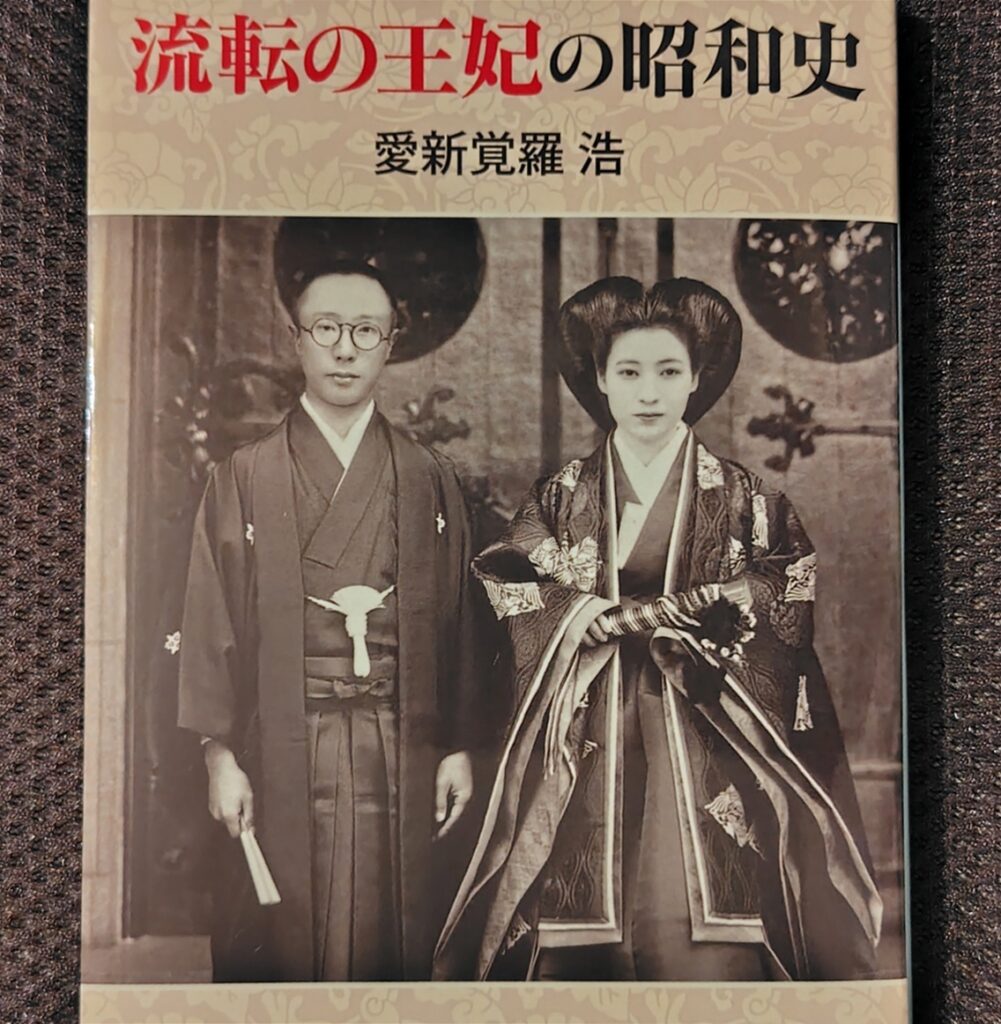

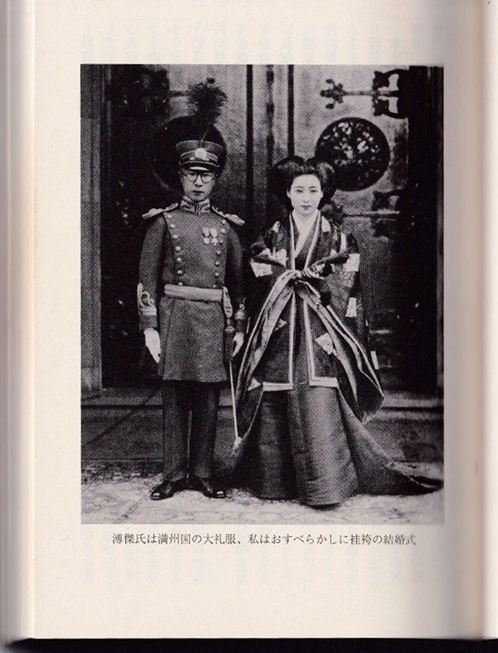

嵯峨浩(1914–1987)は日本の華族出身の女性。満州国皇帝溥儀の弟、愛新覚羅溥傑 (あいしんかくらふけつ) と1937年に結婚し、満洲国皇族の一員となった。

当時の満州での生活と戦後の流転、帰国後の再起を自らの視点で綴った回想録『流転の王妃の昭和史』で広く知られ、評価されている。

引用元:https://00m.in/QoRt

補足として、「嵯峨浩」というのは彼女の結婚前の姓名、「愛新覚羅浩」というのは結婚後の姓名。結婚して、姓が嵯峨 (さが) から、愛新覚羅 (あいしんかくら) に変わったということになる。著書の初版が発売されたときはすでに結婚していたので、その氏名は愛新覚羅浩となっている

流転の王妃の昭和史の評判

ここでは、「流転の王妃の昭和史」について、肯定的・否定的・総評の三つの視点から、世間一般の感想や評判を紹介する。

肯定的な意見

「流転の王妃の昭和史」を読んだ人々の肯定的な感想を簡単にまとめると、下記のようになる。

【肯定的な意見】

①歴史の生き証人としての価値:「教科書では知り得ない昭和の実像が見える」、「満州国の内部事情がリアルに伝わる」という意見。これは満州宮廷生活などの貴重な体験をいくつもしている、彼女しか書けないリアルな内容に価値を感じているのだろう。

②嵯峨浩の知性と生き方への共感:「文章が上品で、芯の強さが伝わる」、「華族出身でありながら、さまざまな苦労にも耐えた姿に感動」という意見。確かに彼女の文章は知性や品格があり、その人生にも他の人にはない浮き沈みの激しさなど、ドラマチックなものを感じさせる。

③構成の上手さと読みやすさ:「全体構成が上手で引き込まれる。また、回想形式なので自然な形で読みやすい」という意見。全体構成に関しては、本文の前にプロローグとエピローグが挟まれており、これが本書の印象をより強くしているといえる。

引用元:https://00m.in/oFqbY

否定的な意見

「流転の王妃の昭和史」を読んだ人々の否定的な感想を簡単にまとめると、下記のようになる。

【否定的な意見】

①歴史的背景が分かりづらい:「満州国の成立経緯などについて、もう少し掘り下げてほしかった」という意見。満州国は日本の傀儡国家として存在していたなど複雑な歴史背景があるが、その辺は詳しくは説明されないので、当時の状況が掴みにくい人もいるのだろう。

②感情描写の希薄さ:「淡々としすぎていて、感情の起伏が見えづらい」という意見。これはよくいえば知的で奥ゆかしい文章と表現もできるが、もっとストレートな感情表現を期待した人には、物足りなかったようだ。

③視点の偏り:「主観視点で書かれているので、歴史的事実としての検証は必要」という意見。流転の王妃の昭和史は、あくまで彼女の視点と人生を通して見た歴史の話である。そのため、学問的な客観性を求める一部の人にはその辺が気になるのであろう。

引用元:https://00m.in/oFqbY

評判の総評

「流転の王妃の昭和史」の評判として、肯定的な意見と否定的な意見の両方を紹介したが、私がリサーチした限り、全体としては肯定的な意見が圧倒的に多かった。(体感として、全体の9割程度は肯定的)

否定的な意見も、歴史的背景がやや分かりづらいところ以外は個人の好みになるので、つまり何に重点を置いて読むかということで変わってくるので、人によって捉え方はさまざまであろう。

流転の王妃の昭和史を読んだ私の感想

ここでは、「流転の王妃の昭和史」を実際に読んだ私個人の感想を主観視点で書いていきたい。

なお、全文を読むのが面倒で素早く私が言いたいことを知りたいという場合には、「要約と要点」の項目から読むと、効率よく理解できるだろう。

要約と要点

すぐに結論を知りたい読者のために、感想の「要約」と「要点」をそれぞれ紹介する。

【感想の要約】

『流転の王妃の昭和史』は、嵯峨浩の波乱に満ちた生涯を通じて、昭和という時代の空気と、知性と美を兼ね備えた一人の女性の気高さを描いた名著だ。

感情を抑えた文章の中に、深い品格と文学的な香りが漂う。彼女の生きた時代と人生に関心のある人、上品で凛とした女性像に惹かれる人に特におすすめしたい一冊。

【感想の要点】

嵯峨浩という華族出身女性の生涯を読書によって追体験するなかで、彼女の知性・美意識・時代の気配を繊細に感じられる、存在そのものが乗り移ったような著作といえる。

全文

「流転の王妃の昭和史」を読んだ私の感想については、結論からいうと非常に好感を持っている。個人的には、ここ数年で読んだ本の中でもトップクラスに印象に残った一冊といえる。なぜ、そう感じたのか、ここでは敢えて焦点を絞って述べていきたい。

この本の最大の魅力は、愛新覚羅浩 (嵯峨浩)という特別な女性の人生と人間性を感じられるということだろう。彼女は当時の貴族階級出身 (華族) であり、確かな知性と品格、そして息を呑むような美しさを持っている。

そのような彼女の全体性、及び魅力は、その人生と当時の歴史的文脈を通じて、伝わってくるのである。それは、著書の中で挿入されているいくつかの写真はもちろん、文章全体にも漂っている。

文章そのものについては、大きな感情表現はないものの、その分抑制された知性と美意識のようなものが感じられ、文学的な匂いがするほど洗練されている。それがまた、日本的な美貌を持つ彼女自身のイメージとぴったりである。

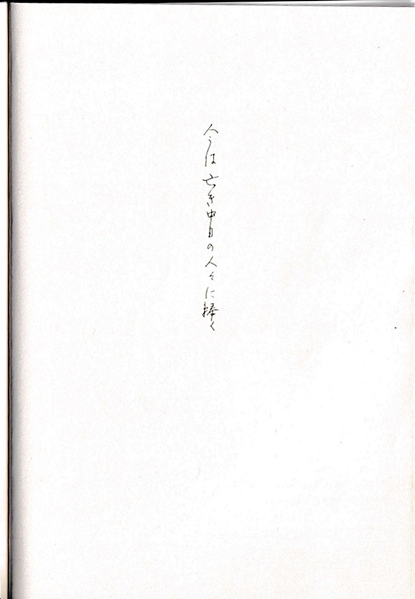

また、彼女自身がつくった「書」も本の中ではいくつか紹介されている。これもまた味わい深く、特に読書後は強く心に訴えてくるものがあるだろう。書ではないが、冒頭には本人直筆の下記のような一文もあり、このような印象に残る言葉や場面が本文ではたくさん散りばめられている。

最後に私の感想をまとめると、「流転の王妃の昭和史」は、戦前からの歴史の流れを踏まえながら、嵯峨浩という美しい華族出身女性のドラマチックで波乱万丈な人生を追体験する一冊である。そのため、彼女が嫌いでない限り、十分に読む価値があるといえるだろう。

全体のまとめ

「流転の王妃の昭和史」の最大の魅力は、当時の貴族階級出身で圧倒的な美貌と知性を持つ、嵯峨浩の存在を感じながら、彼女の生きた時代と人生を追体験できることにある。

そこに興味を感じる人なら、一度手に取って読んでみても損はないはずだ。また、世間的な評判という意味でも、好意的意見が多数を占めているので、客観的な価値も証明されているといえるだろう。

Q&A (補足)

ここでは、補足として読者が知りたいであろう情報をQ&A方式で解説する。ここで取り上げるのは、ややマニアックな情報になるので、興味ある人だけ読んで欲しい。

愛新覚羅浩に関する本は他にもあるの?

「流転の王妃の昭和史」以外にも、愛新覚羅浩 (嵯峨浩) に関する本はたくさんある。その中で、いくつか絞って紹介するとまずは、本人が書いたもう一つの著書である「食在宮廷」が挙げられる。これは満州宮廷で実際に食べた料理を紹介、つくりかたを解説した珍しい一冊だ。

次に押さえておきたい本は「流転の王妃 愛新覚羅溥傑・浩 愛の書簡」である。これはタイトル通り、浩と溥傑の手紙 (ラブレター) のやりとりに焦点を当てた内容で、読めば二人の素の姿が見えてくるだろう。

最後に紹介するのは、「愛新覚羅溥傑・浩書画集」である。これは二人の「書」を掲載した一冊で、書以外にも二人を含めた家族の写真なども豊富に収められている。特に嵯峨浩の書や写真をできる限り見たい人は多いだろう。そういう人にもおすすめだ。

1959年発売の「流転の王妃」とは?

「流転の王妃の昭和史」の最新版は2012年発売だが、これの旧著に当たるのが1959年発売の「流転の王妃」である。「流転の王妃の昭和史」は、「流転の王妃」をもとにして、嵯峨浩が存命のときに本人が新たに加筆して書き直したものだ。

具体的な加筆修正部分として一番目立つのは、「流転の王妃の昭和史」では、中国での夫との再会を含めた晩年まで書かれていることだ 。(旧著では、日本帰国後に娘が亡くなるまでで終わり)

また、文章そのものも「流転の王妃」は常体 (だ・である調) だったのが、「流転の王妃の昭和史」では、敬体 (です・ます調) になっている。その他、細かい変更点もあるので、興味ある人は読み比べてみても面白いだろう。

愛新覚羅浩の晩年と死因

愛新覚羅浩 (嵯峨浩) の晩年は、夫と一緒に中国北京で過ごした。また、文化大革命が下火になった1970年代中盤頃から、複数回日本にも帰国している。

彼女の死因については、はっきり言及されることはあまりないが、著書の中で腎臓の調子がよくない旨を書いているので、恐らく腎臓病だろう。亡くなる数年前から、透析治療も受けていたようだ。

1987年に亡くなった後、遺骨は中国と日本側にそれぞれ分骨され、日本では山口県の中山神社にある愛新覚羅社に納骨されている。これは、自身の死後は神社に祀ってほしいという生前の希望にも沿っていると思われる。

コメント